日々の経費精算や管理を紙やメールで回していると、抜け漏れや承認待ちが発生してモヤモヤ……。そこで検討したいのが、Google スプレッドシートなどのクラウド表計算ツールです。無料で今すぐ始められ、社内外どこからでもアクセスできる手軽さは魅力ですが、一方で情報漏えいや手入力ミスといったリスクも見逃せません。本記事では、スプレッドシートを経費精算に活用するメリット・デメリットを整理し、運用時に押さえておきたい注意点をわかりやすく解説します。

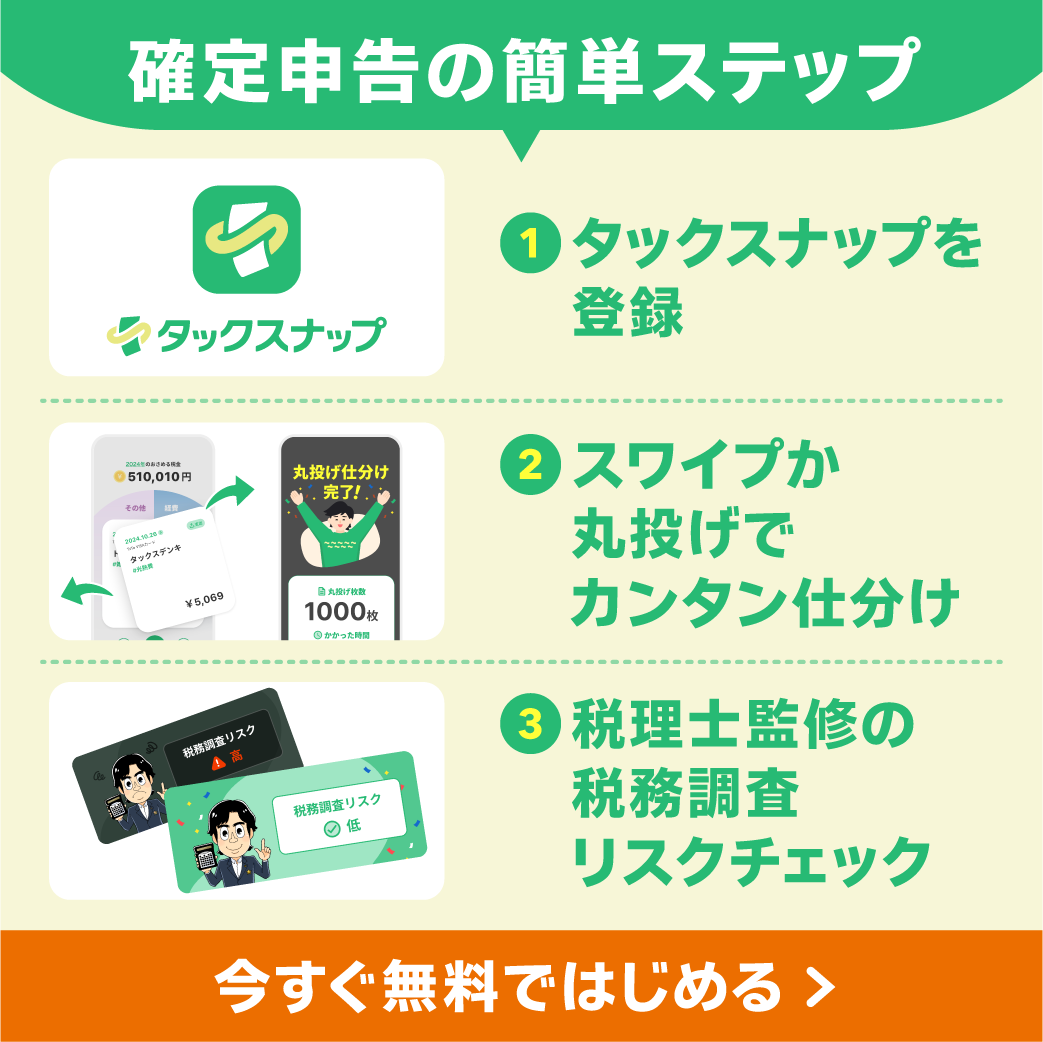

タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。

今なら2週間無料で始められるチャンス!

田淵 宏明

田淵 宏明

【所属】

税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士

【経歴】

大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。

保有資格: 税理士

※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。

確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力

経費精算、管理にスプレッドシートは使える!

表計算ツールはセルに計算式やプルダウン、条件付き書式を設定するだけで簡易ワークフローを構築できます。従業員数が少ないスタートアップや個人事業主であれば、まずはスプレッドシートで経費精算を始めるのは十分現実的な選択肢です。ただし運用ルールとセキュリティ対策を整えておかないと、入力ミスやデータ漏洩のリスクが大きくなる点は忘れてはいけません。

経費の精算にスプレッドシートを使うメリットとは?

導入するハードルが低い

インターネット環境と Google アカウントさえあればすぐに使い始められるため、社内稟議やサーバー構築が不要です。テンプレートをコピーして共有リンクを配布するだけで全社員が同じフォームを使えます。

初期にコストがかからない

無料枠で社内ユーザー数をまかなえる規模であれば、ライセンス費用はゼロ。経費精算システムを契約する前の比較検討フェーズとしても最適です。

いつでもどこでも利用が可能

クラウド上に保存されるため、スマホやタブレットから領収書情報を入力したり、承認者が外出先で承認ボタンを押したりと、場所を選ばずに運用できます。

その他

セルのデータ検証機能で勘定科目をプルダウン化すれば入力漏れを減らせますし、QUERY 関数やピボットテーブルで部署別・月別集計をリアルタイムに可視化できます。

経費の精算にスプレッドシートを使うデメリットとは?

情報漏洩などの情報管理に気を付ける必要がある

共有リンクを「リンクを知っている全員」に設定したままにすると、社外に URL が流出した際に経費情報が丸見えになります。共有範囲をドメイン内ユーザーに限定し、編集権限と閲覧権限を分けて管理しましょう。

手入力によるミスが起こりやすい

金額や日付を手入力すると、見落としやタイプミスが発生しがちです。日付は DATE 関数で自動補完、金額は領収書撮影アプリや OCR で読み取った CSV をインポートして貼り付けるなど、極力コピー&ペースト運用に寄せると精度が上がります。

その他

ワークフロー機能が弱いため、承認段階が複数ある場合は「承認フラグ」列を増やすだけでは追跡が煩雑になります。GAS(Google Apps Script)でメール通知や承認ロックを自動化するか、一定規模以上になったら専用システムへ移行することを検討すべきです。

よくある間違いと注意点

スプレッドシートを経費精算に使う際に最も多い失敗は、権限設定を甘くしてしまうことです。リンク共有を「社内全員が編集可」にしたまま運用すると、部門を越えて他部署の経費明細が丸見えになったり、万が一 URL が社外へ流出した場合に重要情報が漏洩するリスクが高まります。閲覧権限と編集権限を部署ごと・役職ごとに分け、関数セルや集計列には保護範囲を設定しておくことが欠かせません。

次に見落とされがちなのが、手入力による誤記です。金額やインボイス番号を直接タイピングするとどうしてもミスが起こりやすく、後続の集計や申告書出力に影響します。OCR アプリで読み取ったデータを貼り付ける、日付は DATE 関数やデータ検証で補完させるなど、極力コピペ中心のフローにすると精度が向上します。

タックスナップで簡単に仕訳と確定申告を終わらせよう!

タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。

今なら2週間無料で始められるチャンス!

丸投げ仕分け & スワイプ機能

タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。

税理士監修の税務調査リスクチェック

確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。

他会計ソフトからのスムーズな乗り換え

既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。

スマホで提出まで完結

経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。

レシート読み取り機能で経費管理が簡単

レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。

タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。

まとめ

スプレッドシートは導入コストゼロで始められる柔軟な経費精算ツールですが、権限管理と入力ミス防止策を徹底しないとすぐに限界が訪れます。ワークフローが複雑化したり、インボイス制度対応が追いつかなくなったりしたら、タックスナップのような専用ツールへスムーズに移行することで、申告までの一連業務を省力化できます。

タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。

今なら2週間無料で始められるチャンス!

よくある質問

スプレッドシートでどういう風に作成すればいい?

行方向に「申請日・氏名・利用日・勘定科目・金額・用途・インボイス番号・領収書リンク・承認フラグ」を配置し、列方向には固定セルで合計金額や承認ステータスを集計するのが基本形です。部門別に IMPORTRANGE で集計するシートを用意しておくと、月次レポートを自動化できます。

経費精算に期限などはあるの?

社内規程として「利用月の翌月〇日までに申請」など締切を設ける企業が多いものの、税務上は5年間遡って修正申告が可能です。ただし遅れれば遅れるほど領収書紛失や用途不明のリスクが高まるため、月次で締める習慣を徹底することが望まれます。

確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力