車は個人事業主やフリーランスにとって、仕事に欠かせないツールとなることがあります。しかし、車の購入費を経費として計上するには、いくつかのルールや注意点があります。購入費用の計上方法は一括払いかローンか、あるいはリースかによって異なり、勘定科目の選び方も重要です。また、車の購入費用は減価償却の対象となるため、その計算方法も理解しておく必要があります。本記事では、車を購入した際の仕訳や減価償却について徹底解説し、確定申告をスムーズに進めるための具体的な方法を詳しく紹介します。

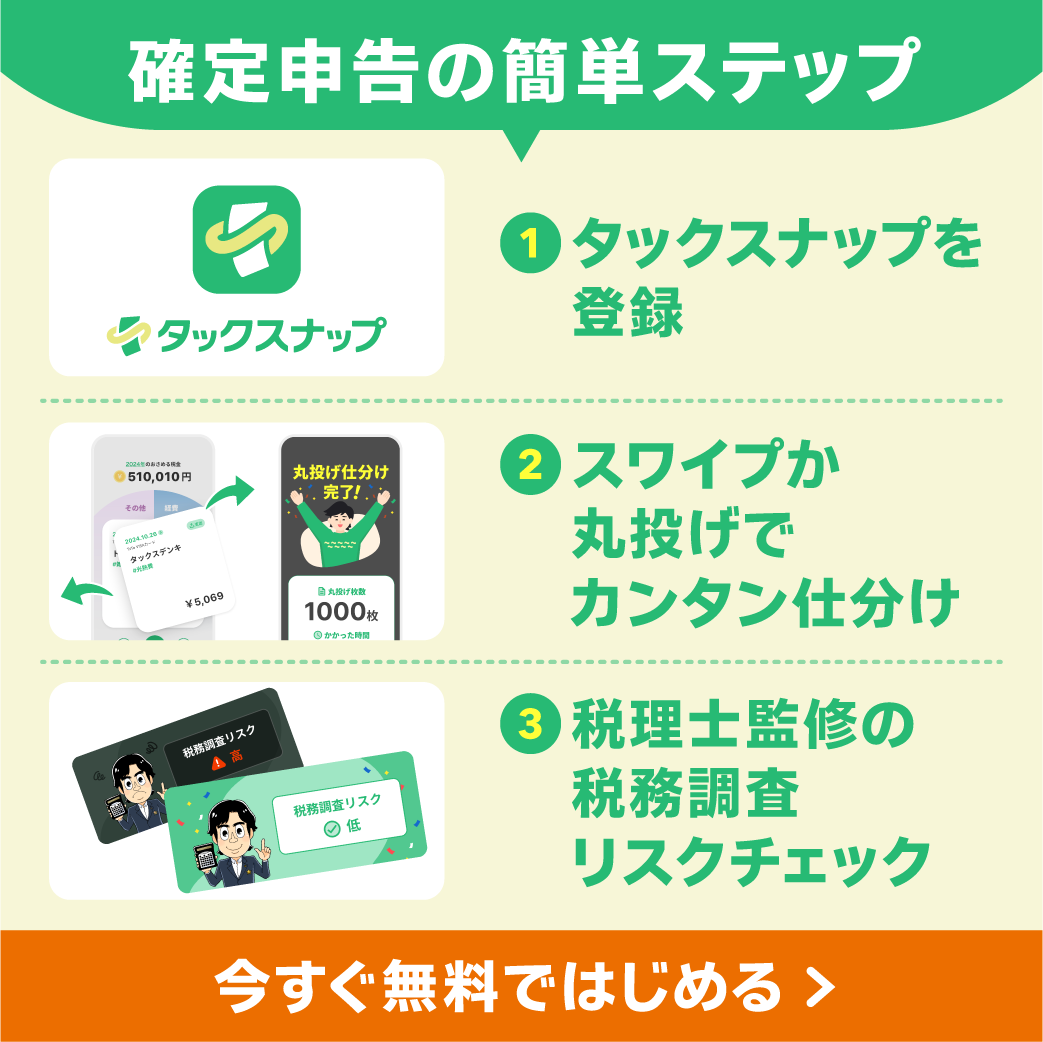

タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。

今なら2週間無料で始められるチャンス!

田淵 宏明

田淵 宏明

【所属】

税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士

【経歴】

大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。

保有資格: 税理士

※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。

確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力

車の購入費は経費にできる?

車を購入した場合、その費用を経費として計上できるかどうかは、主に車の用途によって決まります。車を業務専用で使用する場合は、購入費用の全額を経費に計上することが可能です。一方、私用と兼用している場合は、業務に使用した割合に応じて按分計算を行い、その部分だけを経費として計上します。

たとえば、業務で使用する割合が80%で購入費用が300万円の場合、経費として計上できる金額は300万円×80%=240万円です。ただし、車の購入費用は通常、購入年に全額を経費として計上するのではなく、減価償却を通じて数年にわたり費用化します。これにより、車という長期にわたる資産の使用価値を年ごとに分散して反映することができます。

さらに、業務専用の車であっても、駐車場代や保険料、燃料費など、維持管理費については別途経費として処理する必要があります。これらの費用も按分が必要になる場合があるため、正確な記録を保つことが重要です。

車購入時の仕訳の方法

車を購入した際には、その購入方法に応じた適切な仕訳が必要です。一括払い、ローン、リースのいずれの方法で購入するかによって、仕訳の内容が異なります。

現金一括で購入した場合

現金で一括購入した場合、購入金額全額を「車両運搬具」などの資産勘定に計上します。この資産は減価償却を通じて、毎年少しずつ経費として処理されます。

仕訳例(購入金額が300万円の場合)

借方:車両運搬具 300万円

貸方:現金 300万円

この場合、購入費用全額が資産計上され、減価償却を経て数年にわたり費用化されます。

ローンを利用し、購入した場合

ローンを利用して購入する場合は、購入時に「車両運搬具」を資産計上すると同時に、「未払金」としてローンの残額を計上します。また、ローン契約に基づき支払う利息部分は「支払利息」として経費化します。

仕訳例(頭金50万円、ローン残高250万円の場合)

借方:車両運搬具 300万円

貸方:現金 50万円

貸方:未払金 250万円

ローン返済時には、利息部分と元金部分を分けて仕訳を行います。

リースを利用した場合

リース契約を利用した場合、リース料を「賃借料」として経費に計上します。この場合、リース契約に基づいて月々支払うリース料がそのまま経費となるため、減価償却の手続きは不要です。

仕訳例(リース料月額5万円の場合)

借方:賃借料 5万円

貸方:現金 5万円

リース契約は、初期費用が抑えられる点や手続きがシンプルな点で、特に資金繰りを重視する事業者にとって有利です。

車の購入費に使う勘定科目

車の購入費用や関連費用を正しく処理するためには、適切な勘定科目を使用することが必要です。以下は、車両購入や維持費で使用される主な勘定科目についての解説です。

車両運搬具

車両そのものの購入費用は「車両運搬具」という資産勘定で処理します。この科目に計上された金額は、減価償却を通じて毎年経費化されます。

支払手数料

購入時に発生する手数料(例えば登録手数料や車庫証明費用)は「支払手数料」として計上します。

租税公課

車の取得にかかる税金(自動車取得税、自動車重量税など)は「租税公課」として経費に計上します。

保険料

自賠責保険や任意保険の費用は「保険料」として処理します。

未払金

ローン購入の場合、ローンの残額は「未払金」として計上します。

支払利息

ローン返済に含まれる利息部分は「支払利息」として計上します。

預託金

リース契約時に支払う保証金や預託金は「預託金」として資産計上し、返還時に処理します。

車の購入費は減価償却の対象

車両の購入費用は基本的に減価償却の対象となります。これは、車両が数年にわたって使用される資産であるため、購入費用をその期間に分散して経費計上する必要があるからです。

減価償却とは

減価償却は、企業や個人事業主が所有する長期資産(建物、機械、車両など)の「時間経過や使用による価値の減少」を、会計処理で計上する方法を指します。例えば車を購入した場合、取得額をその年に一括で経費化するのではなく、法定耐用年数の期間に分割して少しずつ償却していくことで、実際の使用状況を財務諸表に反映します。

取得額を一度に落とさない理由

車などは数年以上にわたって利益を生み出す資産なので、購入当期だけでなく将来の複数年度に利益が寄与すると考えられます。減価償却によって複数年度にわたって費用を配分することで、損益計算の公平性を保てるわけです。

法定耐用年数による制約

車両の寿命を税法上で一律に設定するため、法定耐用年数という基準が存在します。ここでの耐用年数は、実際の使用状況とは異なる場合もありますが、税務上のルールとして従わなければなりません。

新車の場合

新車を購入した際の一般的な法定耐用年数は「6年」が適用されます。つまり、6年にわたって購入費を分割計上するイメージです。仮に300万円の車両を新車で購入したとすると、次のような計算で年間の減価償却費を求めます。

計算式

減価償却費 = (取得価格 - 残存価額) ÷ 耐用年数

資産の残存価額を0と仮定する場合が多いので、300万円÷6年=50万円/年となります。

仕訳時の注意

車両運搬具などの固定資産科目で資産計上し、毎年減価償却費勘定を通じて費用化します。リースやローンでの購入なら、リース契約や金利条件次第で処理が変わることもあるため確認が必要です。

中古車の場合

中古車を購入するときは、新車よりも法定耐用年数が短縮されるケースが多いです。購入時点での使用年数や走行距離を参考に、残存耐用年数がどの程度残っているかを判断します。

大幅に使用年数が経過した車

たとえば、新車として6年が耐用年数の車を4年使用後に購入した場合、残りの耐用年数は「新車耐用年数の20%」などの規定が適用され、さらに短い年数(具体的には1〜2年程度)で償却が完了する可能性があります。

購入費が低い中古車の場合

取得価額が少額(10万円未満など)であれば、消耗品費として一括計上できる場合もありますが、多くの場合は10万円を超えるため、やはり減価償却が必要となるでしょう。

減価償却の計算方法の注意点

減価償却の計算式は「(取得価格-残存価額)÷耐用年数」とシンプルですが、実際には定率法や一括償却資産など、複数の方法や特例が存在します。個人事業主であれば青色申告か白色申告か、法人であれば資本金や会計方針などによって選択肢が変わることもあります。

定額法:毎年同額を償却する方法

定率法:初期に多めの償却費を計上し、後期になるほど償却額が減少

一括償却資産:10万円以上20万円未満の資産を3年間に均等償却

よくある間違いと注意点

車両の購入費は事業にとって重要な支出であり、正しく経費処理しないと税務調査で問題になる可能性が高いです。以下では、個人事業主や法人が車を業務で使用する際に、間違えやすいポイントをもう少し深堀して説明します。

私用部分の按分漏れ

業務と私用で兼用している場合、業務割合に応じた按分を行わないと、税務調査で指摘される可能性があります。

勘定科目の選択ミス

税金や保険料などを誤った科目で計上すると、後で修正が必要になる場合があります。

減価償却の計算ミス

正しい法定耐用年数や計算方法を使用しないと、不適切な処理として問題になる可能性があります。

確定申告を簡単にするには

タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。

今なら2週間無料で始められるチャンス!

丸投げ仕分け & スワイプ機能

タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。

税理士監修の税務調査リスクチェック

確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。

他会計ソフトからのスムーズな乗り換え

既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。

スマホで提出まで完結

経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。

レシート読み取り機能で経費管理が簡単

レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。

タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。

まとめ

車の購入費用を経費に計上することで、節税効果を得ることができます。しかし、そのためには正しい仕訳方法や減価償却の計算、適切な勘定科目の使用が求められます。さらに、業務用と私用の按分や、税務調査に備えた正確な記録の保持も重要です。

会計ソフトや税理士のサポートを活用すれば、これらの手続きを効率的に進めることができます。最新のツールを活用しながら、確定申告をスムーズに行い、最大限の節税を目指しましょう。

タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。

今なら2週間無料で始められるチャンス!

よくある質問

確定申告をしなかったらどうなるの?

確定申告を行わなかった場合、延滞税や加算税が課される可能性があります。さらに、税務署からの指摘を受けると、修正申告が必要になり、追加の費用や手間が発生します。特に車両購入費用を経費として計上する場合は、確定申告を行わないと、節税効果を得ることができません。

確定申告の内容を間違えてしまった場合は?

申告後に内容の誤りに気づいた場合は、速やかに修正申告を行う必要があります。たとえば、減価償却費の計算ミスや経費按分の誤りがあった場合、税務署に相談し、正しい申告内容を提出してください。

確定申告の時期はいつ?

確定申告の提出期間は通常、毎年2月16日から3月15日までです。ただし、土日祝日が含まれる場合、翌平日が最終日となることがあります。期日を過ぎると延滞税が発生するため、余裕を持って手続きを進めましょう。

確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力

コメント