コラム– category –

-

プレゼント代を経費にするには?勘定科目と仕訳の例を解説!

年末年始や創業記念など、取引先に贈るギフトや社内イベントで配る景品は、ビジネス上の潤滑油として欠かせません。しかし「贈り物の代金は本当に経費に落とせるの?」「どの勘定科目で仕訳すれば良い?」と迷う個人事業主も多いはずです。本記事ではプレ... -

個人事業主で源泉徴収をしなくていい場合は?必要な場合と源泉徴収票の作成方法も解説!

給与や報酬を支払う事業者には、所得税などを天引きして国に納める「源泉徴収義務」が生じます。では従業員を雇わず、フリーランスとして一人で事業を営む個人事業主はどうでしょうか。結論から言えば、従業員や外注先に対する一定の支払いが無ければ源泉... -

国庫補助金等の総収入金額不算入とは?書き方と提出方法を解説

設備投資や研究開発の資金繰りを助けてくれる補助金。しかし“もらったお金=すべて課税収入”と思い込んでしまうと、せっかくの補助金が手取り減少につながりかねません。実は所得税法第42条を利用すれば、固定資産の取得など特定目的に充てる金額は事業の... -

宿泊税の勘定科目とは?仕訳例や計算方法を解説!

出張精算や旅行サイトの明細に “宿泊税” という行を見つけて戸惑ったことはありませんか? 宿泊税は地方税の一種で、自治体が宿泊者に課す法定外目的税です。企業経理では「勘定科目はどうする?」「消費税との区別は?」といった疑問がつきもの。本記事... -

利益準備金とは?資本準備金との違いや勘定科目を分かりやすく解説!

剰余金の配当を議論すると必ず登場するのが「利益準備金」。配当のたびに積み立てが必要と言われるけれど、実際にどの勘定科目を動かすのか、どこまで積み立てればよいのかが曖昧なまま決算を迎えていませんか。本記事では、会社法が求める利益準備金の基... -

年調過不足とは?年末調整での過不足税額の計算方法を解説

給与から源泉徴収された所得税は、実際に払うべき税額ときっちり一致するわけではありません。控除の申告漏れや年途中の転職などがあると、本来の税額との間に差が生じます。この差額が「年調過不足」。プラスなら追加納付、マイナスなら還付が必要になり... -

減価償却の定率法とは?定額法との違いや計算方法を解説

パソコンや車両など高額な固定資産を購入したとき、その費用は一度に経費に落とせず「減価償却」で少しずつ費用化します。代表的な方法が定率法と定額法ですが、どちらを選ぶかで当期の利益や税額が変わるため、違いを理解しておかないと資金繰りに影響が... -

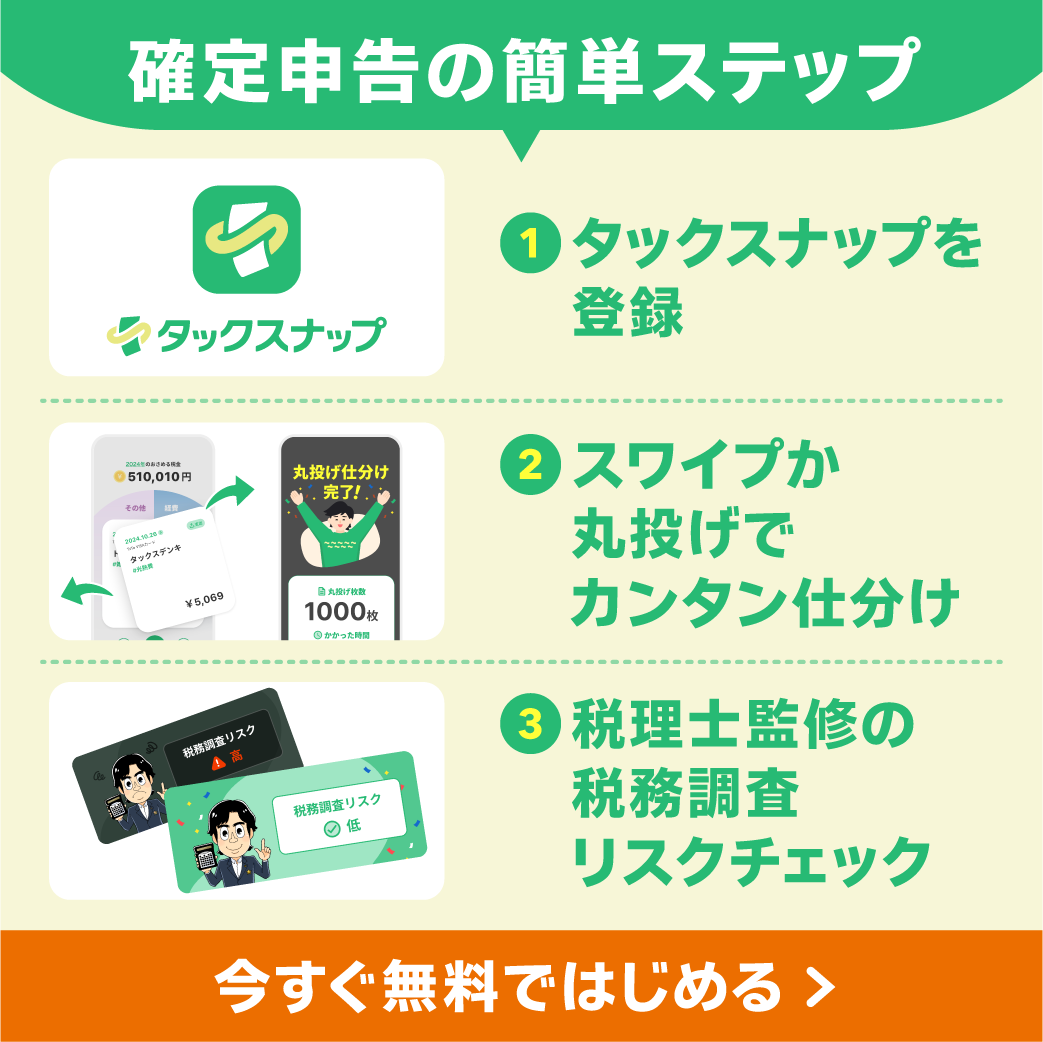

個人事業主向けに確定申告を分かりやすく解説!必要な場合や流れを解説

個人事業主にとって毎年やってくる一大イベントが確定申告です。経理ソフトや専門用語に戸惑い、つい「あとでまとめてやろう」と先延ばしにしがちですが、期限が迫るほど作業は大変になります。この記事では確定申告の基礎から必要書類の作り方、提出方法... -

保証料の勘定科目とは?計算方法や仕訳の方法を解説

資金調達を円滑に進めるために信用保証協会の保証を付けると、必ず「保証料」というコストが発生します。貸借対照表にどの勘定科目で計上するか、決算期をまたぐ場合はどう按分するかを誤ると、利益が過大・過小に表示されてしまいます。ここでは保証料の... -

固定費と変動費の違いとは?分け方や削減するやり方を解説

「売上は伸びているのに手元に残るお金が少ない」。多くの個人事業主や中小企業が抱えるこの悩みは、コスト構造を見える化すると解決の糸口が見えてきます。本記事では固定費と変動費の違いを押さえ、具体的な区分手順と削減方法、経営指標の読み解き方ま...