コラム– category –

-

PayPayの取引履歴は税務署にバレる?確定申告で必要になる場合を徹底解説

スマホひとつで送金・決済できるPayPayは、副業報酬やフリマ売上の受け取り先としても一般化しました。ところが「少額なら申告しなくても平気」「銀行に出金しなければ追跡されない」と思っている人は要注意です。国税庁は2024年の改正を機に電子決済事業... -

固定資産の除却とは?減価償却に重要な固定資産の除却と廃棄との違いを解説

建物の解体や使い切った機械の処分など、固定資産を物理的に手放す場面は珍しくありません。ところが「捨てた=費用計上できる」と思い込んでいると、税務調査で指摘を受けることがあります。なぜなら、現実の廃棄行為と会計上の「除却」は似て非なるもの... -

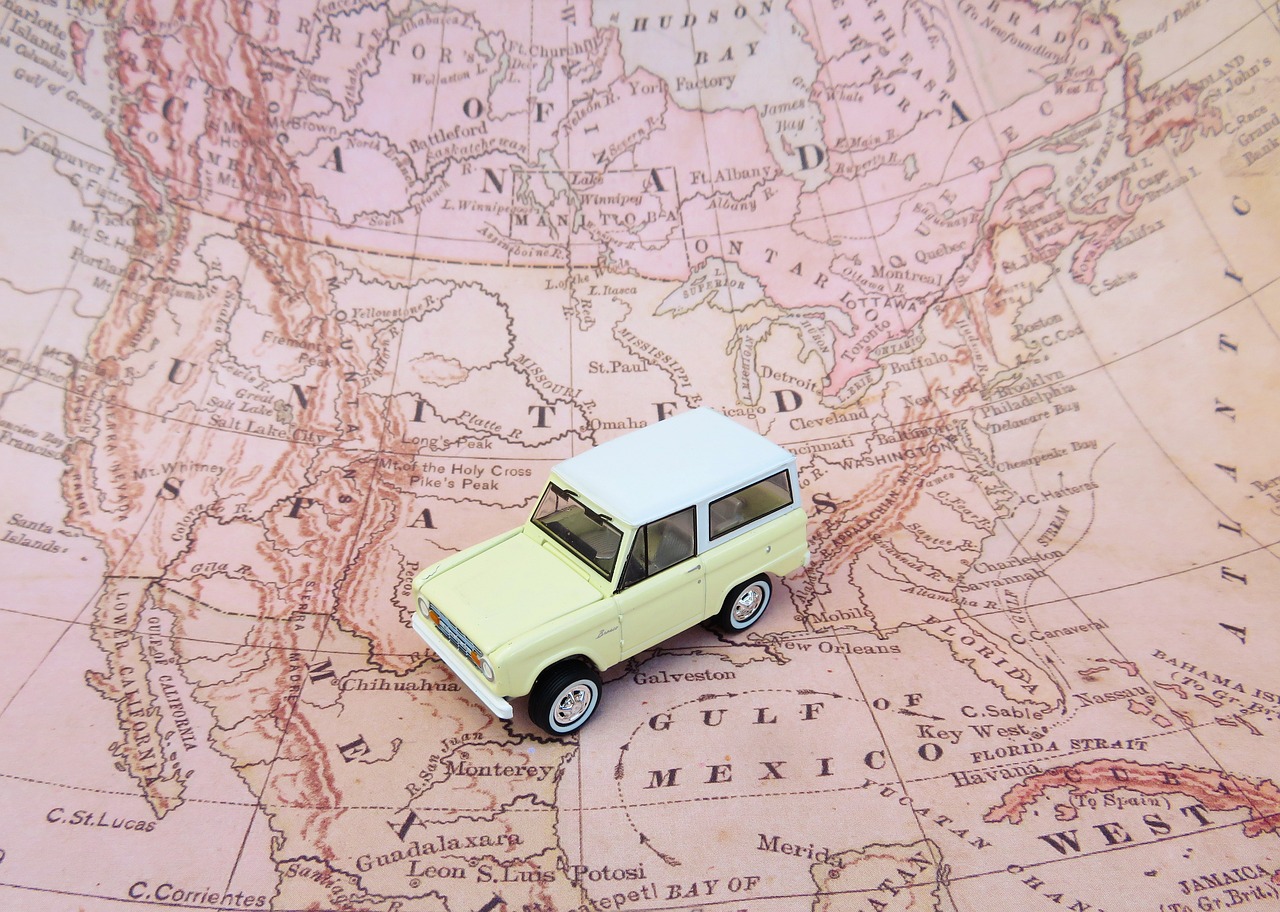

車の耐用年数と減価償却の方法とは?経費計上のポイントを解説

「車を買ったら全部経費にできる」と思っていませんか。日本の税法では、事業用の車は耐用年数にわたって費用配分(減価償却)するのが原則です。しかも、新車か中古車か、普通車か軽かで計算期間も方法も変わります。ここでは法定耐用年数の基礎から定額... -

車の減価償却をシミュレーションしてみよう!車の状態と計算方法をあわせて解説

車は事業に欠かせない資産ですが、取得額をその年の経費として一括計上することはできません。法定耐用年数に基づいて費用配分(減価償却)する必要があります。ところが「中古車を買ったら何年で落とす?」「定率法の償却率っていくつ?」と計算の途中で... -

リース資産の減価償却とは?減価償却の方法と計算方法を解説

リース契約は初期投資を抑えられる便利な調達手段ですが、会計と税務のルールを誤解していると「賃借料で処理したつもりが、本来は減価償却が必要だった」という事態を招きます。とくに2008年改正以降、所有権が移転しないファイナンス・リースでも資産計... -

スマホの耐用年数は何年?減価償却の計算方法とあわせて解説

スマホは今やビジネス必需品ですが、10万円を超える高性能端末も珍しくありません。購入費をその年の経費で落とせる場合もあれば、固定資産として複数年にわたり費用配分(減価償却)しなければならないこともあります。ところが、国税庁の耐用年数表には... -

残存薄価とは?減価償却の計算方法や処理方法についても解説

耐用年数を迎えた固定資産の簿価が 1 円だけ残っているのを見て「なぜゼロにしないのか」と疑問に思ったことはありませんか。これは税法上の“残存薄価”という考え方に基づく処理で、帳簿から資産を完全に消すタイミングを見極めるための仕組みです。ここで... -

130万の壁とは?社会保険における扶養や超えてしまった場合の対処法を解説

配偶者が扶養の範囲内で働くか、それとも社会保険に加入して自立的に収入を増やすか――パートタイマーや副業ワーカーが増えるいま、「130万の壁」は多くの家庭にとって大きな分岐点です。壁を超えると健康保険と厚生年金の保険料負担が発生し、手取りが一時... -

外国税額控除とは?確定申告の方法や受けるための条件、計算方法を解説

海外で源泉徴収された税金を取り戻す方法として、日本の所得税法に設けられているのが外国税額控除です。日本と外国の二重課税を調整する制度で、確定申告時に所定の計算と書類を整えれば所得税・復興特別所得税から相当額を控除できます。本稿では「制度... -

住民税の扶養控除を受けられる条件は?住民税額と仕組みを解説

子どもの学費や親の介護費用など、家計を支える立場になると気になるのが税金の軽減策。所得税の扶養控除は有名ですが、実は住民税にも独自の扶養控除があり、控除額や対象年齢が少し異なります。本記事では「そもそも住民税の扶養控除とは何か」「どうす...